| Montevideo, Uruguay |

10.31.2016

Uruguay Maroñas

Hipódromo Nacional de Maroñas

El Hipódromo de Maroñas (Maroñas Entertainment) es un hipódromo ubicado en el barrio de Maroñas, de la ciudad de Montevideo, Uruguay.

Cuenta con una pista principal de 2.065 metros y

una pista auxiliar de 2.000 metros. Tiene una capacidad para 2.426

personas sentadas y alrededor de 5.500 de pie. Posee además, un

estacionamiento con capacidad para 697 automóviles.

Historia

El hipódromo fue fundado en 1874 por la colectividad británica residente en la localidad de Ituizaingó (actualmente parte de Montevideo), con el nombre de Circo de Ituizaingó, en las antiguas tierras de Francisco Maroñas, español de origen gallego, avecindado en la Banda Oriental del Uruguay en 1765. Por esta razón, rápidamente pasó a ser conocido como Circo de Maroñas.

El primer Palco de Socios del hipódromo, hecho de tablones y chapa, fue trasladado desde el antiguo lugar donde se corrían careras de caballos a la ingesa, de un lugar conocido como paraje Azotea de Lima, ubicado en la zona de Piedras Blancas.

La pista original tenía una extensión de 1.750 metros, y en sus primeros años, la organización de las carreras corría por parte de comisiones de propietarios y aficionados, hasta que el 14 de agosto de 1877 el gobierno del país dictó el primer Reglamento de Carreras.

La primera renovación del hipódromo, vino de la mano de José Pedro Ramírez, quien asumió la presidencia de la Comisión de Organización de las Carreras Nacionales en 1887 y se convirtió en uno de los propietarios del Hipódromo junto a Gonzalo Ramírez, Juan y Alejandro Victorica. Al año siguiente se fundó el Jockey Club de Montevideo, ocupando Ramírez la vicepresidencia, y el antiguo palco fue sustituído por una nueva construcción a cargo del arquitecto italiano Ángel Battaglia. Poco después, el hipódromo sería adquirido por el Jockey Club de Montevideo, quien organizó su primera reunión hípica el 3 de febrero de dicho año.

El principal clásico del hipódromo, Gran Premio José Pedro Ramírez, se disputa desde el 1° de enero de 1889, se corrió en su primera versión con el nombre de Gran Premio Internacional, el cual se mantuvo hasta 1914, adoptando su actual denominación un año más tarde.

En 1910 se inaugura un nuevo palco de socios, obra del arquitecto Jacobo Vázquez Varela, el cual fue remodelado 10 años más tarde por los arquitectos Fernando Capurro y Emilio Rodie. Años más se construyeron la tribuna Folle Ylla (1938) y el Local Tribuna (1945), ambas por el arquitecto Román Fresnedo Siri.

Luego de la quiebra del Jockey Club, estuvo cerrado por varios años, pasó a manos del estado, y luego fue adjudicado a la empresa Hípica Rioplatense, que lo remodeló y puso a punto, iniciando su actividad en el año 2003.

fuente:es.wikipedia.org

Historia

El hipódromo fue fundado en 1874 por la colectividad británica residente en la localidad de Ituizaingó (actualmente parte de Montevideo), con el nombre de Circo de Ituizaingó, en las antiguas tierras de Francisco Maroñas, español de origen gallego, avecindado en la Banda Oriental del Uruguay en 1765. Por esta razón, rápidamente pasó a ser conocido como Circo de Maroñas.

El primer Palco de Socios del hipódromo, hecho de tablones y chapa, fue trasladado desde el antiguo lugar donde se corrían careras de caballos a la ingesa, de un lugar conocido como paraje Azotea de Lima, ubicado en la zona de Piedras Blancas.

La pista original tenía una extensión de 1.750 metros, y en sus primeros años, la organización de las carreras corría por parte de comisiones de propietarios y aficionados, hasta que el 14 de agosto de 1877 el gobierno del país dictó el primer Reglamento de Carreras.

La primera renovación del hipódromo, vino de la mano de José Pedro Ramírez, quien asumió la presidencia de la Comisión de Organización de las Carreras Nacionales en 1887 y se convirtió en uno de los propietarios del Hipódromo junto a Gonzalo Ramírez, Juan y Alejandro Victorica. Al año siguiente se fundó el Jockey Club de Montevideo, ocupando Ramírez la vicepresidencia, y el antiguo palco fue sustituído por una nueva construcción a cargo del arquitecto italiano Ángel Battaglia. Poco después, el hipódromo sería adquirido por el Jockey Club de Montevideo, quien organizó su primera reunión hípica el 3 de febrero de dicho año.

El principal clásico del hipódromo, Gran Premio José Pedro Ramírez, se disputa desde el 1° de enero de 1889, se corrió en su primera versión con el nombre de Gran Premio Internacional, el cual se mantuvo hasta 1914, adoptando su actual denominación un año más tarde.

En 1910 se inaugura un nuevo palco de socios, obra del arquitecto Jacobo Vázquez Varela, el cual fue remodelado 10 años más tarde por los arquitectos Fernando Capurro y Emilio Rodie. Años más se construyeron la tribuna Folle Ylla (1938) y el Local Tribuna (1945), ambas por el arquitecto Román Fresnedo Siri.

Luego de la quiebra del Jockey Club, estuvo cerrado por varios años, pasó a manos del estado, y luego fue adjudicado a la empresa Hípica Rioplatense, que lo remodeló y puso a punto, iniciando su actividad en el año 2003.

fuente:es.wikipedia.org

| Fecha : |

07/04/2010

|

| Tópicos : |

Hipódromo Nacional Maroñas Maroñas Entertainment barrio Maroñas Montevideo Uruguay Historia

|

|

Uruguay Hipódromo de Maroñas 4,3142 comentarios de Google Hipódromo en Montevideo, Uruguay El Hipódromo Nacional de Maroñas es el principal hipódromo de Uruguay. Está ubicado en el barrio Ituzaingó, en la ciudad de Montevideo. Cuenta con una pista principal de 2.065 metros por 24 metros de ancho y una pista auxiliar de 2.000 metros. Wikipedia Dirección: José María Guerra 3540, MontevideoHipódromo Nacional de Maroñas Todo Vista de 360°

Dirección Nacional de Bomberos

Cuartel Centenario

| Cuartel Centenario | ||

|---|---|---|

| Dirección Nacional de Bomberos | ||

|

||

| Información general | ||

| Estilo | Ecléctico | |

| Dirección | Colonia y Minas | |

| Localización | Montevideo |

|

| Inicio | 1923 | |

| Finalización | 1930 | |

| Diseño y construcción | ||

| Arquitecto(s) | Alfredo R. Campos | |

| [editar datos en Wikidata] | ||

Tiene forma de fuerte y ocupa toda una manzana, delimitada por las calles Colonia, Mercedes, Minas y Magallanes. Su fachada mira hacia la Plaza de los Treinta y Tres. El proyecto del edificio es obra del Arquitecto Coronel Alfredo R. Campos. La entrada principal da a la esquina de las calles Colonia y Minas, correspondiendo sus accesos a Colonia 1665 al 1691.

En el cuartel funciona la Dirección Nacional de Bomberos, el destacamento Centro-Cordón de Bomberos y el Museo de la Dirección Nacional de Bomberos, dedicado a la historia del cuerpo. El 5 de julio de 2002, por gestión de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, el Presidente de la República lo declara monumento histórico nacional.2

Historia

El 31 de mayo de 1922 se dirige un mensaje a la Asamblea General en el cual se expresa el costo que insumirían las obras proyectadas para la construcción de un cuartel que sirviera de sede para el Cuerpo de Bomberos. Se opta por construir una parte de lo planeado, que fuera suficiente para las necesidades del momento. Ante esto y con fecha de 18 de diciembre de 1924 el Presidente de la República, aprueba los planos de la construcción parcial del edificio.Apruébese los planos proyectados por el Coronel Arq. Alfredo Campos para la ejecución parcial de las obras de construcción del Cuartel de Bomberos dentro de la suma de $ 300.000 (pesos) y autorizase la iniciación inmediata de las mismas. Las obras se ejecutarán por Administración y bajo vigilancia y dirección del Cnel. Campos, conforme a lo dispuesto en la Resolución del 3 de abril pasadoSiete años pasaron entre el momento en que se puso la piedra fundamental y aquellos en que el edificio se transformaba en el celebrado orgullo del Cordón, proporcionando un flamante entorno a la Plaza de los Treinta y Tres. Durante la segunda etapa de su construcción, de acuerdo a planes originales el papel que realizaban los integrantes del Cuerpo de Bomberos era doble, por un lado trabajaban como albañiles y por el otro atendían rigurosamente los reclamos del Servicio.

Antiguamente en su lugar se encontraba el Cuartel de la plaza Artola; Plaza Artola era la denominación anterior de la actual Plaza de los Treinta y Tres. El cuartel anterior se derrumbó luego de ser bombardeado, en el intento revolucionario para derrocar al presidente Lindolfo Cuestas, el 4 de julio de 1898.

Referencias

- Dirección Nacional de Bomberos. «Un poco de historia». Archivado desde el original el 17 de noviembre de 2015. Consultado el 28 de marzo de 2013.

- Presidencia de la República Oriental del Uruguay. «Declaración de Monumento histórico nacional» (en españo). Consultado el 28 de marzo de 2013.

Menú de navegación

- No has iniciado sesión

- Discusión

- Contribuciones

- Crear una cuenta

- Acceder

Imprimir/exportar

Herramientas

129 AÑOS DE .....

Bomberos celebro sus 129 años,con diferentes actos en todo el país.Feliz día.

RIÓ BRANCO ,CERRO LARGO Uruguay.

Asi es el campo

|

| En la imagen se ve a mi sobrina,con su pequeña hija de 4 años cabalgando por el campo.CARDONA ,COLONIA, URUGUAY. |

10.25.2016

Mi escritorio

|

| Este es mi escritorio,en el cual trabajo |

|

| Me tomé un pequeño descanso |

|

| Disfrutando,de una tarde primaveral. |

10.24.2016

MI ESCUELA

RODEADA,DE LUZ Y TRINOS,ESTÁ MI ESCUELA RURAL.

AL MURMULLO DEL TRABAJO,CON LAS RISAS Y EL CANTAR

TODO EL DÍA SUBE AL CIELO QUE MI ESCUELA ES COLMENAR.

VAMOS AMIGOS,A TRABAJAR

HOMBRES Y NIÑOS

SIN DESCANSAR,

HAY UN RINCON DE

MI PATRIA

QUE PARA TODOS

ES IGUAL.

LA BANDERA,

AZÚL,YBLANCA

DE MI ESCUELITA RURAL.

TO Y MIS HERMANOS,HICIMOS PRIMARIA EN ÉSTA ESCUELA.

No 42 poblado Uruguay.cerro largo uruguay.

UNA MADRE

Estas

aquí entre mis brazos, Convertido en el trozo de cielo más hermoso,

Pero antes de eso te hiciste una cuna En el vientre de Mamá. Eras

tan pequeño cuando supe de tu existencia, Y la alegría lleno mi rostro

de son...

Uruguay y su cultura

Cultura de Uruguay

La Cultura de Uruguay es diversa, debido a que es un país pluricultural, como consecuencia de su población compuesta mayormente por inmigrantes.

Debido a su situación geográfica y porque los límites de las

expresiones culturales no reconocen las fronteras políticas, comparte

varios componentes culturales con sus países vecinos. Las tradiciones criollas, sumadas a la cultura afrouruguaya y a los usos y costumbres de inmigrantes europeos consolidaron el particular patrimonio cultural del país.1

La música uruguaya comparte muchos ritmos tradicionales con sus

vecinos: por el norte y por el este con Brasil, por el oeste y a través

del Río de la Plata, con Argentina, e, inclusive, con el Paraguay, ya

que la cultura guaranítica atraviesa las provincias del Litoral

argentino y penetra en la Banda Oriental. Así aparecen géneros

compartidos como la milonga, el gato, el estilo, la litoraleña, el pericón, la cifra, la chamarrita, la vidalita, el rasguido doble, el triste, el cielito, la maxixa, el xote, la polca, el chico zapateado, etc..

La música uruguaya comparte muchos ritmos tradicionales con sus

vecinos: por el norte y por el este con Brasil, por el oeste y a través

del Río de la Plata, con Argentina, e, inclusive, con el Paraguay, ya

que la cultura guaranítica atraviesa las provincias del Litoral

argentino y penetra en la Banda Oriental. Así aparecen géneros

compartidos como la milonga, el gato, el estilo, la litoraleña, el pericón, la cifra, la chamarrita, la vidalita, el rasguido doble, el triste, el cielito, la maxixa, el xote, la polca, el chico zapateado, etc..

Pero la música de Uruguay posee además ritmos que le son exclusivos, como el candombe y la murga, que tienen su apogeo en el Carnaval, o la serranera, creada en Treinta y Tres por Rubén Lena.

La música rioplatense por excelencia es el tango (y su hermana, la milonga), cuentan con desarrollo propio en Uruguay. Se destacan numerosos músicos e intérpretes, como Gerardo Matos Rodríguez, Julio Sosa, Francisco Canaro, Horacio Ferrer, Carlos Gardel, Eustaquio Sosa, Donato Racciatti, Miguel Villasboas.

La murga, el candombe, el folklore uruguayo y el canto popular forman parte de la identidad cultural uruguaya. Entre los músicos y cantantes destacados se encuentran, Daniel Viglietti, Numa Moraes, Cuarteto Ricacosa, Jaime Roos, Jorge Drexler, Rubén Olivera, Fernando Cabrera, Eduardo Mateo, Rubén Rada, Alfredo Zitarrosa, Leo Maslíah, Laura Canoura, entre varios otros. El rock uruguayo forma gran parte de su popularidad, algunas bandas populares son: el Cuarteto de Nos, la Vela Puerca, No Te Va Gustar, Buitres, La Trampa.

El teatro uruguayo es uno de los más importantes en Latinoamérica. Y

es la mayor expresión artística del país. Actualmente Uruguay cuenta con

más de 70 salas teatrales, más de 30 en Montevideo, donde se presentan

obras de autores nacionales, así como adaptaciones de teatro universal.2

El teatro uruguayo es uno de los más importantes en Latinoamérica. Y

es la mayor expresión artística del país. Actualmente Uruguay cuenta con

más de 70 salas teatrales, más de 30 en Montevideo, donde se presentan

obras de autores nacionales, así como adaptaciones de teatro universal.2

Desde la pintura de tradición académica de Juan Manuel Blanes,

considerado el pintor de la patria, hasta las últimas expresiones del

arte joven, Uruguay cuenta con numerosos artistas y movimientos

destacables. El contacto con vanguardias europeas, así como becas de

estudio en el exterior otorgadas por diferentes instituciones,

constituyen el acervo base de la pintura uruguaya. Se destacan Carlos Federico Sáez, Pedro Figari, Alfredo De Simone, José Cúneo Perinetti, Rafael Barradas.

Desde la pintura de tradición académica de Juan Manuel Blanes,

considerado el pintor de la patria, hasta las últimas expresiones del

arte joven, Uruguay cuenta con numerosos artistas y movimientos

destacables. El contacto con vanguardias europeas, así como becas de

estudio en el exterior otorgadas por diferentes instituciones,

constituyen el acervo base de la pintura uruguaya. Se destacan Carlos Federico Sáez, Pedro Figari, Alfredo De Simone, José Cúneo Perinetti, Rafael Barradas.

El constructivismo del maestro Joaquín Torres García y sus discípulos, entre ellos: José Gurvich, Gonzalo Fonseca, Julio U. Alpuy, Alceu Ribeiro, Edgardo Ribeiro y muchos otros.

Dentro del arte moderno destaca el movimiento Madí con Carmelo Arden Quin, Rhod Rothfuss y Rodolfo Ian Uricchio. De otras vertientes surgen artistas geométricos como José Pedro Costigliolo y María Freire.

Otros pintores uruguayos destacados: Carlos María Herrera, Guillermo Laborde, Petrona Viera, Carmelo de Arzadun, Ernesto Laroche, Felipe Seade, Nelson Ramos, Clever Lara, Jorge Páez Vilaró, Lacy Duarte, entre muchos otros.

Entre los nombres que se destacan en la escena del arte contemporáneo uruguayo destacan en la escena local e internacional Martín Sastre, Luis Camnitzer, Fernando López Lage, Cecilia Vignolo, Dani Umpi, entre muchos otros.

En 1900 Julio Herrera y Reissig es el precursor de la poesía modernista hispanoamericana. Algunos de los cuentos uruguayos más conocidos fueron escritos por Horacio Quiroga y Francisco Espínola. Entre los líricos destacan Emilio Frugoni y Emilio Oribe. Entre los valores intelectuales con producción actual, sobresalen Juan Carlos Onetti, Carlos Martínez Moreno, Eduardo Galeano, Mario Benedetti y Washington Benavides. En el teatro destaca Florencio Sánchez. Otras poetas: Juana de Ibarbourou y Delmira Agustini.

Los principales exponentes del cine actual uruguayo son Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll, quienes en 2005 ganaron el Premio Goya a la mejor película extranjera de habla hispana, también el Festival de Cine de Cannes, premio FIPRESCI (2004), con el film Whisky. El Premio Goya ya había sido obtenido por un uruguayo en 2003, cuando Diego Arsuaga lo ganara por su película El último tren. Otras producciones uruguayas destacadas son: 25 Watts, El viaje hacia el mar, En la puta vida, El viñedo y El baño del Papa. Entre los documentalistas se destaca Mario Handler.

Cabe también resaltar a César Charlone como director de fotografía del film brasileño Ciudad de Dios, por el cual fue nominado al premio Óscar.

Así mismo, Jorge Drexler es el primer uruguayo en recibir un premio Óscar, que obtuvo por la canción Al otro lado del río. Esta fue a su vez la primera en lengua no inglesa en obtener este premio. Integra la banda sonora de la película Diarios de motocicleta, dirigida por el brasileño Walter Salles y protagonizada por el mexicano Gael García Bernal en el papel del revolucionario argentino Ernesto "Che" Guevara.

En los últimos años el gobierno uruguayo ha dado algunos incentivos a las filmaciones y producciones. Por ley, se creó el Instituto del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ICAU). Parte del film Vicio en Miami se filmó entre el balneario Atlántida y la ciudad de Montevideo, donde la rambla hizo las veces del malecón de La Habana, Cuba, y el edificio del BID en Ciudad Vieja aparece como un banco en Ginebra, Suiza. Han surgido varias productoras que, asociadas con contrapartes extranjeras, producen películas y cortos publicitarios para el mercado internacional.

En televisión vivió épocas de gloria. En 1962 se inicia el programa Telecataplúm en Canal 12, que pronto cruzó a la Argentina, donde triunfó. Los cómicos Ricardo Espalter, Enrique Almada, Raimundo Soto, Eduardo D'Angelo, Julio Frade, Berugo Carámbula, Henny Trayles y Gabriela Acher se hicieron famosos en todo el continente. Algunos de ellos iniciaron en 1977 el programa Decalegrón en Canal 10, que estuvo vigente durante casi veinticinco años ininterrumpidos.

También encuentra su lugar en la radio. En los últimos años ha sido sumamente exitoso el programa Malos Pensamientos, conducido por Orlando Petinatti.

También Carlos Vaz Ferreira fue un importante personaje. Resumen de su biografía: Nace en Montevideo el 15 de octubre de 1872. Fue hermano de la poetisa María Eugenia Vaz Ferreira. En 1897 publica "Curso expositivo de Psicología elemental" y en 1898 otro libro sobre Lógica Formal. Desde 1897 es además catedrático de Filosofía en Educación Secundaria que entonces dependía de la Universidad de la República. En 1903 se recibe como abogado. En 1905 publica "Ideas y Observaciones" que reúne trabajos de menor dimensión previamente publicados y otros nuevos. La gran extensión de la obra motivó al autor a publicarla posteriormente en dos volúmenes separados.

No obstante, a principios del siglo XXI se notan muchos signos de atomización social, con diferencias que se van haciendo cada vez más notorias.4 Un ejemplo de la resignación o estoicismo ante los problemas personales o sociales es la frase "Es lo que hay, valor", popularizada por el relator de fútbol Alberto Kesman.5

Índice

Folclore

En el folclore de Uruguay a nivel de las leyendas presentes en la cultura de este país, podemos mencionar a la leyendas de la luz mala y del negrito del pastoreo.El folklore del país tiene como característica ser muy rico y variado; entre los ritmos típicos encontramos el cielito, la vidalita, el gato, la cifra, la milonga, la chamarrita, la ranchera, la serranera, la payada ( forma poético-musical de gran difusión en el medio rural ), el arte del payador consiste en cantar creando los versos en el mismo momento en que se canta. Payadores uruguayos fueron Néstor Feria, Washington Montañez y Carlos Molina, también debemos mencionar el rasguido doble, la canción litoraleña, el vals y la habanera. El folklore musical uruguayo surgió de la adaptación de danzas y canciones europeas llegadas a esta tierra durante los siglos XVIII y XIX.Música

Artículo principal: Música de Uruguay

Comparsa tocando frente al Palacio Legislativo en la primera celebración del Día Nacional del Candombe.

Pero la música de Uruguay posee además ritmos que le son exclusivos, como el candombe y la murga, que tienen su apogeo en el Carnaval, o la serranera, creada en Treinta y Tres por Rubén Lena.

La música rioplatense por excelencia es el tango (y su hermana, la milonga), cuentan con desarrollo propio en Uruguay. Se destacan numerosos músicos e intérpretes, como Gerardo Matos Rodríguez, Julio Sosa, Francisco Canaro, Horacio Ferrer, Carlos Gardel, Eustaquio Sosa, Donato Racciatti, Miguel Villasboas.

La murga, el candombe, el folklore uruguayo y el canto popular forman parte de la identidad cultural uruguaya. Entre los músicos y cantantes destacados se encuentran, Daniel Viglietti, Numa Moraes, Cuarteto Ricacosa, Jaime Roos, Jorge Drexler, Rubén Olivera, Fernando Cabrera, Eduardo Mateo, Rubén Rada, Alfredo Zitarrosa, Leo Maslíah, Laura Canoura, entre varios otros. El rock uruguayo forma gran parte de su popularidad, algunas bandas populares son: el Cuarteto de Nos, la Vela Puerca, No Te Va Gustar, Buitres, La Trampa.

Teatro

Artículo principal: Teatro en Uruguay

Teatro Solís en Montevideo

Artes visuales

Pintura

Artículo principal: Pintura de Uruguay

Rafael Barradas, El Tango, óleo sobre cartón, 44 × 36,5 cm (1913) Museo Nacional de Bellas Artes (Argentina)

El constructivismo del maestro Joaquín Torres García y sus discípulos, entre ellos: José Gurvich, Gonzalo Fonseca, Julio U. Alpuy, Alceu Ribeiro, Edgardo Ribeiro y muchos otros.

Dentro del arte moderno destaca el movimiento Madí con Carmelo Arden Quin, Rhod Rothfuss y Rodolfo Ian Uricchio. De otras vertientes surgen artistas geométricos como José Pedro Costigliolo y María Freire.

Otros pintores uruguayos destacados: Carlos María Herrera, Guillermo Laborde, Petrona Viera, Carmelo de Arzadun, Ernesto Laroche, Felipe Seade, Nelson Ramos, Clever Lara, Jorge Páez Vilaró, Lacy Duarte, entre muchos otros.

Escultura

Artículo principal: Escultura de Uruguay

Se destacan las esculturas y monumentos clásicos en plazas y parques, realizados por Juan Manuel Ferrari, José Belloni y José Luis Zorrilla de San Martín, entre otros. De los escultores contemporáneos cabe señalar a Germán Cabrera, Eduardo Yepes, Gonzalo Fonseca, Octavio Podestá, Águeda Dicancro, Mariví Ugolino y Ricardo Pascale, entre otros.

Véase también: Categoría:Escultores de Uruguay

Nuevos medios

Existe una gran cantidad de artistas y productores culturales de diversas líneas que trabajan tanto en el país como en el exterior. Además del pabellón propio en la Bienal de Venecia, en Italia, artistas uruguayos también exponen asiduamente en las bienales de San Pablo, Mercosur y de La Habana, entre otras.Entre los nombres que se destacan en la escena del arte contemporáneo uruguayo destacan en la escena local e internacional Martín Sastre, Luis Camnitzer, Fernando López Lage, Cecilia Vignolo, Dani Umpi, entre muchos otros.

Véase también: Fundación de Arte Contemporáneo

Literatura

Artículo principal: Literatura de Uruguay

La poesía nace con Bartolomé Hidalgo, iniciador de la corriente gauchesca y autor de los famosos cielitos. Los románticos se hallan representados en la obra de Adolfo Berro.En 1900 Julio Herrera y Reissig es el precursor de la poesía modernista hispanoamericana. Algunos de los cuentos uruguayos más conocidos fueron escritos por Horacio Quiroga y Francisco Espínola. Entre los líricos destacan Emilio Frugoni y Emilio Oribe. Entre los valores intelectuales con producción actual, sobresalen Juan Carlos Onetti, Carlos Martínez Moreno, Eduardo Galeano, Mario Benedetti y Washington Benavides. En el teatro destaca Florencio Sánchez. Otras poetas: Juana de Ibarbourou y Delmira Agustini.

Cine

Artículo principal: Cine de Uruguay

El cine uruguayo se puede considerar que nace en 1919, si bien ya en

1898 se había rodado el primer documental. En general se ha

caracterizado por co-producciones uruguayas-extranjeras. Podemos

destacar El lugar del humo (1979), Mataron a Venancio Flores

(1982), etc. Durante su historia tuvo momentos en que se esperaba que

se produjera un despegue que finalmente nunca se daba, podemos decir que

a partir del año 2003 comienza una etapa de éxitos.Los principales exponentes del cine actual uruguayo son Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll, quienes en 2005 ganaron el Premio Goya a la mejor película extranjera de habla hispana, también el Festival de Cine de Cannes, premio FIPRESCI (2004), con el film Whisky. El Premio Goya ya había sido obtenido por un uruguayo en 2003, cuando Diego Arsuaga lo ganara por su película El último tren. Otras producciones uruguayas destacadas son: 25 Watts, El viaje hacia el mar, En la puta vida, El viñedo y El baño del Papa. Entre los documentalistas se destaca Mario Handler.

Cabe también resaltar a César Charlone como director de fotografía del film brasileño Ciudad de Dios, por el cual fue nominado al premio Óscar.

Así mismo, Jorge Drexler es el primer uruguayo en recibir un premio Óscar, que obtuvo por la canción Al otro lado del río. Esta fue a su vez la primera en lengua no inglesa en obtener este premio. Integra la banda sonora de la película Diarios de motocicleta, dirigida por el brasileño Walter Salles y protagonizada por el mexicano Gael García Bernal en el papel del revolucionario argentino Ernesto "Che" Guevara.

En los últimos años el gobierno uruguayo ha dado algunos incentivos a las filmaciones y producciones. Por ley, se creó el Instituto del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ICAU). Parte del film Vicio en Miami se filmó entre el balneario Atlántida y la ciudad de Montevideo, donde la rambla hizo las veces del malecón de La Habana, Cuba, y el edificio del BID en Ciudad Vieja aparece como un banco en Ginebra, Suiza. Han surgido varias productoras que, asociadas con contrapartes extranjeras, producen películas y cortos publicitarios para el mercado internacional.

Véase también: Anexo:Películas de Uruguay

Humor

El humor uruguayo ha encontrado varios canales de expresión.En televisión vivió épocas de gloria. En 1962 se inicia el programa Telecataplúm en Canal 12, que pronto cruzó a la Argentina, donde triunfó. Los cómicos Ricardo Espalter, Enrique Almada, Raimundo Soto, Eduardo D'Angelo, Julio Frade, Berugo Carámbula, Henny Trayles y Gabriela Acher se hicieron famosos en todo el continente. Algunos de ellos iniciaron en 1977 el programa Decalegrón en Canal 10, que estuvo vigente durante casi veinticinco años ininterrumpidos.

También encuentra su lugar en la radio. En los últimos años ha sido sumamente exitoso el programa Malos Pensamientos, conducido por Orlando Petinatti.

Cinofilia

Una raza canina ha estado estrechamente vinculada al Uruguay y a su cultura, el Perro Cimarrón o "Cimarrón Uruguayo". Ya desde los comienzos mismos de la nación, cuando la cultura propiamente uruguaya se iba modelando junto con el siglo XIX, este perro ha estado presente, basta recordar la célebre frase de Artigas: "Si me quedó sin soldados, pelearé con perros cimarrones". A partir de 1989 esta raza es reconocida por el Kennel Club del Uruguay, transformándose así en la única raza propiamente uruguaya.Religión

Estado laico, con absoluta libertad de cultos. La religión mayoritaria es el catolicismo, con un 66% de adeptos, aunque gran parte de este porcentaje no son practicantes. Hay 2% de protestantes y un 1% de judíos. Aproximadamente el 31% de la población no profesa ninguna religión.Filosofía

Cabe destacar a Carlos Vaz Ferreira y Arturo Ardao. Arturo Ardao fue unos los más importantes. Un poco sobre su biografía: Arturo Ardao estudió en la Universidad de la República, Uruguay, recibiéndose de Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Continuó vinculado a esa casa de estudios, dedicándose a la Filosofía y abriendo un nuevo campo en el estudio de la Historia de las ideas. Integró el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República. Fue Director del Instituto de Filosofía, y posteriormente Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias.También Carlos Vaz Ferreira fue un importante personaje. Resumen de su biografía: Nace en Montevideo el 15 de octubre de 1872. Fue hermano de la poetisa María Eugenia Vaz Ferreira. En 1897 publica "Curso expositivo de Psicología elemental" y en 1898 otro libro sobre Lógica Formal. Desde 1897 es además catedrático de Filosofía en Educación Secundaria que entonces dependía de la Universidad de la República. En 1903 se recibe como abogado. En 1905 publica "Ideas y Observaciones" que reúne trabajos de menor dimensión previamente publicados y otros nuevos. La gran extensión de la obra motivó al autor a publicarla posteriormente en dos volúmenes separados.

Idiosincrasia

La primera mitad del siglo XX vio un país satisfecho de sí mismo, al punto que una frase que autodefinió a los uruguayos por mucho tiempo fue "Como Uruguay no hay".3 Los sociólogos definieron tradicionalmente a la sociedad uruguaya como mesocrática e hiperintegrada.No obstante, a principios del siglo XXI se notan muchos signos de atomización social, con diferencias que se van haciendo cada vez más notorias.4 Un ejemplo de la resignación o estoicismo ante los problemas personales o sociales es la frase "Es lo que hay, valor", popularizada por el relator de fútbol Alberto Kesman.5

Referencias

- Graciela Lescano, Luis Stolovich. «La gestión del patrimonio cultural y natural en Uruguay» (pdf). Consultado el 30 de junio de 2014.

- Asociación Uruguaya de Actores. «Teatros de Uruguay». Archivado desde el original el 23 de noviembre de 2015. Consultado el 12 de febrero de 2013.

- La democracia en Uruguay, una partidocracia de consenso

- Sobre lo que somos

- "Es lo que hay, valor" - Gustavo Nisivoccia, Montevideo Portal, 13 de marzo de 2009

Enlaces externos

- 50 mujeres uruguayas influyentes - El Observador, 9 de marzo de 2013

Menú de navegación

- No has iniciado sesión

- Discusión

- Contribuciones

- Crear una cuenta

- Acceder

Imprimir/exportar

En otros proyectos

Herramientas

- Esta página fue modificada por última vez el 12 oct 2016 a las 13:21.

- El texto está disponible bajo la Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0;

podrían ser aplicables cláusulas adicionales. Al usar este sitio, usted acepta nuestros términos de uso y nuestra política de privacidad.

Wikipedia® es una marca registrada de la Fundación Wikimedia, Inc., una organización sin ánimo de lucro. - Contacto

Día de la tradición

El día 22 de octubre,se celebro

el día de la tradición.Organizaron éste evento alumnos de 6to artístico, del liceo de Río Branco Aníbal Costa Estape.

10.21.2016

Cien años...

| El 22/10/2016,el rotary club de Rio Branco,cumple sus 100 años. Por este motivo,se realiza una corre caminata,de 30 K. COMIENZA 10H Largada plaza Jeneral Artigas. la llegada es en dicha plaza.se invita ,a toda, la poblacion. RIO BLANCO, CERRO LARGO ,URUGUAY |

10.18.2016

2do aniversario de la iglesia misioneros de Jesús.

|

| HERMANO,ARTURO FERNANDEZ |

|

10.17.2016

10.13.2016

10.12.2016

12 de octubre

Descubrimiento de América

Para el viaje donde se llevó a cabo el descubrimiento en 1492, véase Primer viaje de Colón.

Una visión romántica de la llegada de Cristóbal Colón a América (Dióscoro Puebla, 1862).

Constituye uno de los momentos fundamentales de la historia universal y representa el encuentro de dos mundos que habían evolucionado independientemente desde el origen de la humanidad,2 lo cual cambió el rumbo de la historia.

En los siglos posteriores España, Portugal y en menor medida Inglaterra, Francia y otras potencias europeas compitieron por la exploración, conquista y colonización del continente americano, resultando en el nacimiento de nuevos pueblos, culturas y estados.

Existe controversia respecto al término «descubrimiento» argumentándose que debe reservarse a los primeros seres humanos que llegaron al continente hace aproximadamente 14 000 años o incluso al probable primer contacto europeo realizado por los vikingos en el siglo X.

En el artículo se distingue claramente entre el «acto mismo del descubrimiento», entendido como una serie de viajes que hicieron navegantes españoles que llegaron a América y la dimensión del encuentro entre culturas, y el posterior proceso histórico conocido como la conquista de América que los europeos realizaron a continuación. Así, el encuentro entre esas dos culturas tuvo importantísimas consecuencias para ambos.

Índice

Antecedentes

Unos años antes del descubrimiento de América, los viajes marítimos portugueses a la India bordeando la costa de África y siguiendo el derrotero hacia el este a través del Océano Índico sirvieron como un estímulo para otros navegantes europeos que creían que era posible llegar a las regiones de Asia oriental navegando hacia el oeste. Cristóbal Colón defendía la hipótesis de que el diámetro de la Tierra era tan pequeño que se podía alcanzar Asia navegando desde Europa hacia poniente. En 1492 consiguió el apoyo y el patrocinio económico de los reyes Isabel y Fernando de Castilla y Aragón, que le autorizaron a organizar un viaje de exploración que lo condujo a la costa americana.Fuera del descubrimiento por parte de Cristóbal Colón, actualmente existe evidencias de contactos transoceánicos precolombinos, el primero bien testimoniado arqueológicamente que muestra asentamientos vikingos en Terranova antes del descubrimiento de Colón que fueron posteriormente abandonados sin mayor repercusión y por otro lado existen algunas evidencias materiales y genéticas que apuntan a que pequeños grupos de navegantes malayo-polinesios pudieron arribar a las costas de América del Sur, antes de la llegada de Colón. Sin embargo, en ninguno de los dos casos estos grupos tuvieron un impacto permanente, por lo que en cierto modo no se consideran un descubrimiento consciente de una civilización por parte de otra civilización.

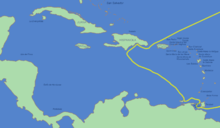

Los cuatro viajes de Colón

Cristóbal Colón, en representación de los Reyes Católicos de Castilla y Aragón, realizó cuatro famosos viajes desde Europa a América en 1492, 1493, 1498 y 1502. En el primero de ellos llegó a América el 12 de octubre de 1492, a una isla de las Bahamas llamada Guanahani, cuya exacta localización aún se discute.

Los viajes de Colón

Primer viaje

Artículo principal: Primer viaje de Colón

- La Niña, la Pinta y la Santa María

-

Una réplica conjetural de La Niña

-

Una réplica conjetural de La Pinta

-

Una réplica conjetural de La Santa María

Iglesia de San Jorge Mártir de Palos de la Frontera.

Real Provisión de los Reyes CatólicosLos vecinos a los que es referida dicha provisión contestarían:

DIRIGIDA A CIERTOS VECINOS DE PALOS PARA QUE ENTREGUEN A CRISTÓBAL COLÓN DOS CARABELAS

Granada, 30 de Abril de 1492.

Vien sabedes como por algunas cosas fechas e cometidas por vosotros en desserbicio nuestro, por los del nuestro Consejo fuistes condenados a que fuésedes obligados a nos servir dos meses con dos carabelas armadas a vuestras propias costas e espensas cada e quando e doquier que por nos vos fuese mandado so ciertas penas, segund que todo más largamente en la dicha sentencia que contra vosotros fue dada se contiene. E agora, por quanto nos avemos mandado a Christoval Colón que vaya con tres carabelas de armada, como nuestro capitán de las dichas tres carabelas, para ciertas partes de la mar océana sobre algunas cosas que cunplen a nuestro servicio e nos queremos que llebe consigo las dichas dos carabelas con que asy nos aveis de servir...

Archivo General de Indias. Signatura: PATRONATO, 295, N.3.3

... que estaban presto de la cumplir en todo y por todo segund sus Altezas lo mandan...pero la marinería de la zona, que no era obligada por la real provisión, no estaba dispuesta a formar parte de la expedición con un desconocido, como lo era Colón para aquellos hombres. Independientemente de la mayor o menor credibilidad de las ideas colombinas, los hombres de Palos nunca secundarían al genovés a no ser que le acompañara algún navegante respetado en la villa. Con la oposición de los vecinos y de los marineros, Colón recurrió a una de las provisiones expedidas por los monarcas en la que se le concedió permiso para reclutar marineros entre los encarcelados, aunque finalmente esto no fue necesario.

Parte trasera de la Real Provisión.3

Así mismo hizo uso de otra real provisión, dirigida a las villas de las costas andaluzas:

... las cibdades e villas e logares de la costa de la mar de Andalucía como de todos los nros. reynos e Señorios (...) Sabedes que nos habemos mandado a Christobal Colon que con tres carabelas vaya a ciertas partes de la mar oceana como nro. capitán (...) por ende nos vos mandamos a todos e a cada uno de vos en vros. logares e jurisdicciones que cada quel dicho Christobal Colon hobiere menester...Embargó dos barcos en Moguer, en presencia del escribano moguereño Alonso Pardo y por medio de una comisión dirigida a la villa de Moguer para que cumplieran dicha provisión,4 embarcaciones que más tarde fueron desechadas. Pero seguía sin conseguir enrolar a la tripulación necesaria para la empresa.

Archivo General de Indias. Signatura: PATRONATO, 295, N.4.

En estas circunstancias, y gracias a la ayuda de los franciscanos del monasterio de La Rábida y a Pero Vázquez de la Frontera, viejo y respetado marino de la zona, Colón conoció a Martín Alonso Pinzón,5 rico armador y líder natural de la zona gracias a sus muchas navegaciones tanto por el Océano Atlántico como por el Mar Mediterráneo, y por los que había amasado fortuna y fama. Además de los ánimos y la influencia de estas amistades, al mayor de los hermanos Pinzón le habría convencido también la propuesta que, según el testimonio de Alonso Gallego en los Pleitos colombinos, Colón le hizo a Martín Alonso:

Señor Martín Alonso Pinçón, vamos a este viage que, si salimos con él y Dios nos descubre tierras, yo os prometo por la Corona Real de partir con vos como un hermano.Sea como fuere Martín Alonso desde aquel momento comenzó una enérgica campaña en favor de la empresa. Aportó de su hacienda personal medio millón de maravedís, la tercera parte de los gastos en metálico de la empresa.6 7 y convence a sus hermanos, Francisco y Vicente, y a los Hermanos Niño, destacada familia marinera de Moguer, y con los cuales se consigue animar y enrolar a toda la marinería necesaria para la empresa, hombres de Palos, del vecino Moguer, de Huelva, del resto de la comarca8 9 e incluso de fuera de Andalucía. Marinería que ahora sí se arriesgaba a aquella navegación, ya que el hecho de que Martín Alonso Pinzón, con sus hermanos y los Hermanos Niño, estuvieran a la cabeza de dicha armada, era una garantía para los hombres de la zona del Tinto-Odiel.10 11

Primer viaje.

La expedición se dirigió hacia las islas Canarias, donde Colón visitó a Beatriz de Bobadilla y Ulloa, gobernadora de La Gomera, y además en la Gran Canaria hizo reparaciones en la Pinta en el timón y en las velas. Finalizadas las reparaciones, desde la isla de La Gomera continuó su travesía del Atlántico el 6 de septiembre.13

La llegada a América

El viaje de Cristóbal Colón no resultó fácil para nadie, de hecho hubo conatos de amotinamiento, pero gracias a la presencia y las dotes de mando de Martín Alonso Pinzón se consiguieron resolver estas situaciones. Cuando ya se habían agotado todos los cálculos y previsiones realizadas por Colón, se oyó desde La Pinta el famoso grito de Rodrigo de Triana «¡Tierra a la vista!», dos horas después de la medianoche del 12 de octubre.El resumen del Diario de Colón cuenta del siguiente modo el momento de la llegada a la isla de Guanahaní:

Jueves 11 de octubre: A las dos horas después de media noche pareció la tierra de la cual estarían dos leguas amainaron todas las velas, y quedaron con el treo, que es la vela grande sin bonetas, y pusiéronse a la corda, temporizando hasta el día viernes, que llegaron a una islita de los Lucayos, que se llamaba en lengua de indios Guanahaní. Luego vinieron gente desnuda, y el Almirante salió a tierra en la barca armada, y Martín Alonso Pinzón y Vicente Yáñez, su hermano, que era capitán de la Niña. Sacó el Almirante la bandera real y los capitanes con dos banderas de la Cruz Verde, que llevaba el Almirante en todos los navíos por seña, con una F y una Y: encima de cada letra su corona, una de un cabo de la cruz y otra de otro. Puestos en tierra vieron árboles muy verdes y aguas muchas y frutas de diversas maneras. El Almirante llamó a los dos capitanes y a los demás que saltaron en tierra, y a Rodrigo de Escobedo, escribano de toda la Armada, y a Rodrigo Sánchez de Segovia, y dijo que le diesen por fe y testimonio cómo él por ante todos tomaba, como de hecho tomó, posesión de la dicha isla por el Rey y por la Reina sus señores, haciendo las protestaciones que se requerían, como más largo se contiene en los testimonios que allí se hicieron por escrito. Luego se ajuntó allí mucha gente de la isla.La isla estaba habitada por el pueblo lucayo o taíno. El texto arriba citado, señala la primera oportunidad en la que los europeos utilizaron el término «indios» para denominar generalizadamente a los pobladores de América, palabra que deriva del error que cometieron al pensar que la isla Guanahaní se encontraba en la zona oriental del continente asiático, que los europeos de entonces confundían con India. En el diario de a bordo, Colón dejó escrita su primera impresión sobre los nativos que hallaron:

Jueves 11 de octubre: Esto que se sigue son palabras formales del Almirante, en su libro de su primera navegación y descubrimiento de estas Indias. «Yo -dice él-, porque nos tuviesen mucha amistad, porque conocí que era gente que mejor se libraría y convertiría a nuestra Santa Fe con amor que no por fuerza, les di a algunos de ellos unos bonetes colorados y unas cuentas de vidrio que se ponían al pescuezo, y otras cosas muchas de poco valor, con que hubieron mucho placer y quedaron tanto nuestros que era maravilla. Los cuales después venían a las barcas de los navíos adonde nos estábamos, nadando, y nos traían papagayos e hilo de algodón en ovillos y azagayas y otras cosas muchas, y nos las trocaban por otras cosas que nos les dábamos, como cuentecillas de vidrio y cascabeles. En fin, todo tomaban y daban de aquello que tenían de buena voluntad. Mas me pareció que era gente muy pobre de todo. Ellos andan todos desnudos como su madre los parió, y también las mujeres, aunque no vi más de una harto moza. Y todos los que yo vi eran todos mancebos, que ninguno vi de edad de más de treinta años: muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras: los cabellos gruesos casi como sedas de cola de caballo, y cortos: los cabellos traen por encima de las cejas, salvo unos pocos detrás que traen largos, que jamás cortan. De ellos se pintan de prieto, y ellos son de la color de los canarios ni negros ni blancos, y de ellos se pintan de blanco, y de ellos de colorado, y de ellos de lo que hallan, y de ellos se pintan las caras, y de ellos todo el cuerpo, y de ellos solos los ojos, y de ellos solo el nariz. Ellos no traen armas ni las conocen, porque les mostré espadas y las tomaban por el filo y se cortaban con ignorancia. No tienen algún hierro: sus azagayas son unas varas sin hierro, y algunas de ellas tienen al cabo un diente de pez, y otras de otras cosas.Los taínos habían organizado una sociedad agraria, relativamente avanzada, basada en el cultivo del maíz, la mandioca y el algodón, incluyendo otros importantes cultivos como el maní (cacahuete), la pimienta, la piña, la batata y el tabaco. El propio Colón relató en su diario que cultivaban calabazas y algodón y que poseían casas y «huertas de árboles».14

Colón desembarca en Guanahaní.

Sábado 13 de octubre: Yo estaba atento y trabajaba de saber si avía oro y vide que algunos de ellos traían un pedaçuelo colgado en un agujero que tienen en la nariz. Y por señas pude entender que yendo al Sur o Bolviendo la isla por el Sur, que estaba allí un rey que tenía grandes vasos de ello, y tenía muy mucho.Sin embargo, a pesar de la buena relación entre taínos y españoles, Colón ya pensaba en Guanahaní, en la posibilidad de esclavizarlos:

Domingo 14 de octubre: puédenlos todos llevar a Castilla o tenellos en la misma isla captivos, porque con cincuenta hombres los ternán a todos sojuzgados y los harán hazer lo que quisieren.La expedición de Colón arribó después a la isla de Cuba, bautizada con el nombre de Juana, y posteriormente a La Española. El 25 de diciembre encalló la carabela Santa María y con sus restos mandó construir el Fuerte de La Navidad, en el que dejó una pequeña guarnición.

El 15 de enero de 1493 Colón tomó la decisión de partir, y el 16 las carabelas Pinta y Niña abandonaron La Española con rumbo a España. Colón, al mando de la expedición en La Niña, llevaba varios objetos recogidos en la expedición, y además le acompañaban 10 indios, dos de ellos hijos del cacique Guacanagari. El 14 de febrero de 1493, en el tornaviaje, se cruzaron con una fuerte tempestad que estuvo a punto de hacer naufragar las embarcaciones. En tan difícil trance, Cristóbal Colón realizó el Voto colombino.15 12 Los temporales habían separado a las dos carabelas. La Pinta fue desviada hacia el puerto de Bayona, y el 15 de marzo regresó al puerto de Palos, con Martín Alonso de Pinzón gravemente enfermo quien finalmente falleció el 31 de marzo en La Rábida. Colón se vio obligado a atracar en las islas Azores con La Niña, luego regresó al puerto de Palos el 15 de marzo y, posteriormente, se encaminó a Moguer donde cumplió el voto que había realizado.12 Posteriormente se encaminó a Barcelona para informar a los Reyes Católicos de su descubrimiento.

Segundo viaje

Artículo principal: Segundo viaje de Colón

Segundo viaje

Continuó su viaje de exploración y recorrió las costas de Juana (Cuba) y Santiago (Jamaica). A fines de 1494 o principios de 1495 se dirigió hacia el sur.

Los escritos de este viaje registraron algunas situaciones de violencia sexual contra mujeres indígenas, como la que relató uno de los hombres de su tripulación.16

Tras este viaje se dedicó a consolidar el dominio sobre La Española. En 1496 regresó a España, llegando a Cádiz el 11 de junio.

Tercer viaje

Artículo principal: Tercer viaje de Colón

Tercer viaje

Ruinas de Nueva Cádiz, en la costa nororiental de la isla de Cubagua.

Posteriormente recorrió y exploró las tres islas del actual estado de Nueva Esparta, la isla principal la llamó Asunción, las otras son las actuales Cubagua y Coche. Más tarde Cristóbal de la Guerra, le cambió el nombre a La Asunción por el de isla Margarita por la gran cantidad de perlas que había.

Finalmente arribó a La Española. En esta isla los españoles se habían sublevado por la falta de riquezas que supuestamente encontrarían. En una de las negociaciones, Colón propuso a un grupo de españoles el regreso a Cubagua para el tráfico de perlas. Se fundó un asentamiento perlífero y más tarde, en 1528, de él nació la primera ciudad fundada por españoles en continente americano, Nueva Cádiz.17

A la llegada del administrador real, Francisco de Bobadilla, Colón fue arrestado. Retornó a España, el 25 de noviembre de 1500, fue puesto en libertad, pero perdió su prestigio y sus poderes.

Cuarto viaje

Artículo principal: Cuarto viaje de Colón

Cuarto viaje

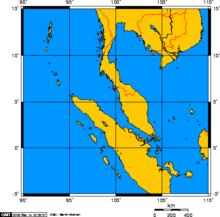

Estrecho de Malaca. Este estrecho era el que buscaba Colón en su cuarto

viaje, creía que había llegado a Asia, y lo necesitaba para llegar a las

Indias.

Por los problemas surgidos en La Española, Nicolás de Ovando, nuevo gobernador de la colonia, no permitió que Colón desembarcase a pesar de una inminente tempestad y que cambiase uno de sus buques por otro de mejores condiciones. Colón capeó como pudo el temporal y pasó a Jamaica, aunque la tormenta no le dejó hasta el 12 de septiembre, 88 días de tormenta.

Siguiendo al oeste, descubriendo la isla de Guanaja, en la costa de Honduras, en América Central, encontró una embarcación con mercaderes mayas que le ofrecieron cacao. En la Punta Cajina (hoy Punta Trujillo) los tripulantes descendieron de sus naves para asistir a la primera misa católica celebrada en la tierra firme de América. Continuó al este y lo sorprendió un huracán, durante varias semanas las 4 naves fueron sacudidas por la tormenta y el 12 de septiembre doblaron un cabo. Allí se calmó la tormenta y Colón lo bautizó como Cabo Gracias a Dios, en la costa de Honduras, por decir «Gracias a Dios que al fin salimos de esas honduras» y de allí navegó hacia el sur.[cita requerida]

Varias expediciones siguieron a los cuatro viajes colombinos. Fueron los Viajes Menores, los cuales permitieron reconocer la existencia del continente Americano y explorar toda la costa de Venezuela.

Los viajes menores o andaluces

En 1499 la corona española decidió poner fin al monopolio que tenía Colón sobre las navegaciones a las Indias y abrió el negocio a otros navegantes y empresarios. Esto dio lugar a la realización de una serie de expediciones denominadas «viajes menores», «viajes de reconocimiento y rescate» o también «viajes andaluces», ya que todos se organizaron y partieron desde Andalucía y los que participaron en ellos residían mayoritariamente en esa región de España.19Entre los muchos marinos se destacaron: Pedro Alonso Niño, descubridor de las costas de golfo de Paria, en Venezuela; Andrés Niño, descubridor de las costas centroamericanas; Bartolomé Ruiz, descubridor y navegante del Océano Pacífico que integró como piloto la famosa expedición de Francisco Pizarro de los Trece de la Fama; fray Antonio de Olivares, fundador de la ciudad de San Antonio de Texas; Alonso Vélez de Mendoza, repoblador de la isla de Santo Domingo; Diego García de Moguer que tomó parte en el primer viaje alrededor del mundo junto a Magallanes; Juan Ladrillero, considerado el otro descubridor del Estrecho de Magallanes y Vicente Yáñez Pinzón, descubridor del Brasil,20 21 Juan Rodríguez Mafra que participó como piloto de la Nao San Antonio en el viaje de la primera vuelta al mundo.22

Consecuencias

Consecuencias a largo plazo

Américo Vespucci despierta "America," grabado del 1638

El contagio de las enfermedades que los europeos llevaron consigo (viruela, tifus, fiebre amarilla, etc.) produjo un colapso de la población india de América, con gran impacto en la mortandad. Igualmente vinieron enfermedades de las Américas como la en su día temida sífilis que diezmó la población europea desde las posesiones españolas en Italia en 1494.

Si bien todas las potencias europeas impusieron obligatoriamente sus idiomas en sus respectivos territorios, debido a la hegemonía que sobre América ejercieron España y Portugal predominaron el idioma español y portugués en sus respectivas zonas de influencia. España, empero, permitió la utilización de varios idiomas indios como el quechua y el guaraní. Por su parte la religión católica pasó a ser oficial y la conversión de los indios fue una de las causas de la conquista; además se generó una población con altos niveles de mestizaje genético y cultural entre los pueblos originarios, los europeos y los africanos subsaharianos.

La principal riqueza generada por los territorios españoles en América fue la extracción del oro y la plata. Inicialmente los españoles encontraron sobre todo oro, y las cantidades enviadas a España fueron pequeñas: hasta 1514 llegaron unos 40.000 o 50.000 pesos anuales desde la Española, otros 11.000 desde San Juan y cantidades menores desde Cuba y Tierra Firme.23 La conquista de los imperios azteca e inca deparó puntualmente grandes botines de oro. Sin embargo fue la puesta en explotación de minas de plata en México y, sobre todo, en Potosí a partir de 1545 lo que multiplicó la producción y exportación de metales preciosos. Se ha calculado que hasta 1660 se enviaron a España unas 16.600 toneladas de plata y 181 toneladas de oro, incluyendo tanto las remesas de particulares como los impuestos a la Corona. Esto desató una revolución de precios en Europa y permitió a la Monarquía Hispánica financiar las numerosas guerras en que se vio envuelta.24 25 No obstante, la mayor parte de la plata y del oro, en torno al 80%, se quedó en la América española.26

Otra importante consecuencia de la llegada de los europeos a América fue la asimilación y la difusión mundial de los alimentos que habían sido consumidos por las culturas americanas y que hoy se estima constituyen el 75% de base alimentaria que consume la Humanidad. Ellos son el maíz, la batata, la calabaza, el tomate, el chocolate, el cacahuate o maní, la vainilla, los ajíes, la palta o aguacate, todos estos originarios de Mesoamérica, con justa razón nombrada por los conquistadores «el cuerno de la abundancia», y la papa (o patata como se denomina en España) originaria de los pueblos nativos de los Andes. Otros productos importantes originarios de América son la goma y el tabaco.27

Por otro lado, los españoles primero y los europeos después llevaron consigo a América animales tan útiles como el caballo, el burro, el asno y demás ganado como la vaca castellana, el buey, la oveja y animales de granja como el cerdo, la gallina/gallo, el conejo... Así como ciertos árboles frutales, la cebada, la avena, el centeno y el trigo de la península ibérica y la caña de azúcar de la islas Canarias o Madeira, que tanto éxito tuvo en el Caribe o el mismísimo café de las colonias portuguesas en África.28

La llegada de Colón a América causó también una gran expansión de la navegación y el comercio entre los pueblos, que se volvió mundial.

Los colonos ingleses en América terminaron organizando a partir de 1776 un nuevo tipo de sociedad a partir de conceptos novedosos como independencia, constitución, federalismo y dieron origen a los Estados Unidos de América que, en el siglo XX, reemplazó a Gran Bretaña como potencia mundial dominante.

No todo fue horror: sobre las ruinas del mundo precolombino los españoles y los portugueses levantaron una construcción histórica grandiosa que, en sus grandes trazos, todavía está en pie. Unieron a muchos pueblos que hablaban lenguas diferentes, adoraban dioses distintos, guerreaban entre ellos o se desconocían. Los unieron a través de leyes e instituciones jurídicas y políticas pero, sobre todo, por la lengua, la cultura y la religión. Sí las pérdidas fueron enormes, las ganancias han sido inmensas.

Para juzgar con equidad la obra de los españoles en México hay que subrayar que sin ellos ―quiero decir: sin la religión católica y la cultura que implantaron en nuestro país― no seríamos lo que somos. Seríamos, probablemente, un conjunto de pueblos divididos por creencias, lenguas y culturas distintas.29

Octavio Paz, 1995

El debate terminológico

La expresión «descubrimiento de América» para referirse a la llegada de Cristóbal Colón al continente americano es criticada por diversos sectores, culturas y estudiosos, dando lugar a un amplio y apasionado debate. Esta confrontación ha estado íntimamente vinculada al uso de los términos Día de la Raza, Día de la Hispanidad, Día de la Resistencia Indígena y otros creados para referirse al mismo suceso. El debate se generalizó en 1992, en ocasión del V centenario de la llegada de Colón a América.El filósofo argentino Santiago Kovadloff dijo a este respecto:

Se aproxima un nuevo 12 de octubre y aún perduran los ecos de la polémica desatada en 1992. Al cumplirse los quinientos años de la llegada de los españoles a América estalló la discusión, hasta allí quizá menos estridente pero no menos apasionada. ¿Cómo debía designarse lo sucedido? ¿Descubrimiento? ¿Encuentro de culturas? ¿Usurpación? ¿Conquista? Una gama de posibilidades e imposibilidades interpretativas se viene desplegando con fervor desde entonces hasta hoy. El desacuerdo alentó confrontaciones interminables. Si la trascendencia del acontecimiento evocado resulta indiscutible, su caracterización, por uno u otro motivo insatisfactoria, prueba la dificultad para generar consenso donde tanta falta hace. Después de todo, si cabe a los nombres, como enseña Aristóteles, enunciar las propiedades de las cosas, la desorientación para lograr convergencias en esta materia evidencia que, aún ahora, aquellos a quienes la cuestión compete siguen hablando de cosas distintas.En el debate terminológico sobre la manera de denominar el acontecimiento sucedido el 12 de octubre de 1492 se han desarrollado diversas posiciones, a la vez que se han expresado diversos alcances para cada término:

Santiago Kovadloff30

- Postura tradicional: es la postura tradicional o clásica,

mayoritaria, que se ha usa desde fines del siglo XVI, primero en la

cultura occidental y luego se ha extendido en todo el mundo, que utiliza

el término «descubrimiento de América», para referirse exclusivamente

al acto realizado por Colón el 12 de octubre de 1492, al llegar a la

isla Guanahaní conduciendo la expedición española embarcada en las

famosas tres carabelas, en su primer viaje. La postura tradicional tiene

su origen en el «mito del piloto original» ya presente en los

testimonios del padre Bartolomé de las Casas, luego modificado por Fernando Colón en la biografía de su padre, Vida del almirante, publicada en 1571 (ver O’Gorman).

- Postura tradicional ampliada: es la postura que sin abandonar la postura tradicional discute el alcance original, y sostiene que el término debe extenderse a todos los viajes de Colón a América, o sea, a sus cuatro viajes ya que entiende el término «descubrimiento de América» no como un acto sino como una etapa, la primera de la expansión ultramarina de Europa, sucedida luego por otras dos etapas: la conquista y la colonización.

- Postura tradicional modificada: esta postura sostiene que es incorrecto aplicar el término «descubrimiento de América» a ninguno de los actos realizados por Colón y sus hombres, y que dicha denominación debe reservarse al momento que el primer europeo «descubrió» que Colón había llegado a tierras desconocidas hasta entonces para las culturas europeas, africanas, asiáticas y polinésicas del siglo XV. Este momento también se encuentra discutido, pero existe cierto consenso en atribuírselo al italiano Américo Vespucio a partir de cuyo nombre los europeos denominaron «América» a ese continente.

- Postura cronológica: es la postura que sostiene que el

término «descubrimiento», a secas, o «primer descubrimiento», debe ser

reservado para el primer ser humano en realizarlo, y en el caso en

debate, para los primeros seres humanos en poblar el continente

americano y es la utilizada por algunos arqueólogos, antropólogos e

historiadores, como por ejemplo William Dancey (de la Universidad de Ohio).31

y que admite denominaciones sucesivas como «primer descubrimiento»,

«segundo descubrimiento», «tercer descubrimiento», «cuarto

descubrimiento», de América, para referirse a las llegadas de los

primeros seres humanos, y luego de los inuit, vikingos/europeos y españoles/europeos, respectivamente.

- Postura cronológica modificada europea vikinga: esta postura rechaza la aplicación del término «descubrimiento de América» para la llegada de Colón porque sostiene que los primeros europeos en llegar a América fueron los vikingos, debiendo aplicarse el término a la llegada a América de Leif Eriksson en 985 (ca.).

- Postura cronológica modificada europea moderna: esta postura sostiene que hubo otros europeos modernos que descubrieron América antes de la llegada de Colón, como la hipótesis de Alonso Sánchez de Huelva.

- Postura cronológica modificada no europea: esta postura sostiene que antes que ningún pueblo europeo hubo otros pueblos no europeos en llegar a América luego de los siberianos e inuit. Los casos varían entre chinos, polinésicos, fenicios, egipcios, mandingos y marroquís.

- Postura etnológica: esta postura sostiene que puede considerarse «descubrimiento» al realizado por cada cultura o etnia en condiciones de aislamiento. De este modo tanto la llegada original de los siberianos a América y eventualmente de otras etnias, como las posteriores de los inuit, los vikingos y los españoles, significaron un «descubrimiento» para cada una de esas etnias o culturas. En este caso, propone adicionar al término «descubrimiento» la etnia o cultura para la que es significativa, hablando de «descubrimiento de América por los vikingos» o «descubrimiento de América por los europeos medievales», etc.32 Un ejemplo de esta postura es el libro The American Discovery of Europe (El descubrimiento americano de Europa), de Jack D. Forbes, 2006. Esta postura abrió camino también al concepto de «descubrimiento de Europa» por parte de las culturas indígenas, cuya existencia también desconocían, concepto que utilizan algunos historiadores como Daniel Richter (Universidad de Pensilvania, en Native American Discoveries of Europe) o el estado de Chile que denomina al 12 de octubre como Día del Descubrimiento de Dos Mundos.

- Postura pluralista: esta postura acepta que para diversos grupos sociales, étnicos, lingüísticos y culturales, el término «descubrimiento de América» tiene múltiples acepciones, sin tomar partido por ninguna.

- Postura indígenista/anticolonialista: esta postura es sostenida por varios pueblos indígenas americanos que cuestionan el término «descubrimiento de América» por considerarlo una denominación eurocéntrica, que ignora la presencia de sus antepasados en América al momento de la llegada de los españoles, dando prioridad a la idea de América como «tierras» antes que como pueblos, con el fin de legitimar culturalmente la posterior dominación y colonización de la que fueron objeto. Con esta postura coinciden los sectores opuestos al colonialismo y al neocolonialismo para quienes el término es una expresión de colonialismo cultural. En general han propuesto términos alternativos como «invasión de América», o «Día de la Resistencia», entre otros.

- Postura hispanista: esta postura rechaza como acto de «indigenismo» (en sentido peyorativo) y considera un ataque contra la Hispanidad, todo cuestionamiento al término «descubrimiento de América» que no signifique llegada de los españoles a América con Colón. Para esta postura el término y el hecho que expresa, está vinculado a la superioridad de la cultura hispana, occidental y cristiana, sobre las demás. Estuvo originalmente vinculada a la invención en 1915 del controvertido «Día de la Raza» como Día de la Hispanidad y de la Raza Española, para el 12 de octubre, aunque luego varios países atemperaron su significado para relacionarlo con una supuesta raza mestiza. Fue difundida intensamente por algunos gobiernos latinoamericanos en los años setenta.

- Postura conciliatoria: esta postura propone conciliar las posturas indigenista/anticolonialista con la hispanista, sosteniendo que antes que poner el acento en la mayor o menor violencia que pudiera haber caracterizado la llegada de los españoles a América, lo que se debe destacar es el hecho del encuentro entre dos grupos de culturas humanas que habían vivido separados por milenios. Propone denominar «Encuentro de Dos Mundos» o «Encuentro de Dos Culturas», al hecho de la llegada de Colón a América.33

- Posturas nacionales: estas posturas han comenzado a aparecer como posturas oficiales frente al 12 de octubre de 1492 y su denominación, en muchos casos rechazando o limitando la denominación «descubrimiento de América». En Argentina, por ejemplo, para el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación) «la idea de descubrimiento y el elogio de la conquista española» es violatoria de la Convención sobre Eliminación de toda Forma de Discriminación Racial y constituye un acto de discriminación.34

Conmemoraciones del descubrimiento

Hasta el siglo XIX la efeméride del descubrimiento pasó relativamente desapercibida. La primera gran celebración oficial internacional tuvo lugar en 1892, con la Celebración del IV Centenario del Descubrimiento de América.Un siglo más tarde, en 1992, tuvo lugar la Celebración del V Centenario del Descubrimiento de América concentrando gran número de actos conmemorativos y debates sobre el significado y consecuencias del acontecimiento. España organizó la Exposición Universal de Sevilla, que coincidió en el tiempo con la celebración de las Olimpiadas de Barcelona. Los Lugares colombinos protagonizaron actuaciones de restauración en sus principales monumentos y se hizo un viaje repitiendo el primer viaje de Cristóbal Colón a América con réplicas de los navíos originales (la Pinta, la Niña y la Santa María) construidos en los astilleros de ribera españoles de Isla Cristina, Cartagena y Barcelona respectivamente, con métodos artesanales.

Véase también

- Conquista de América

- Poblamiento de América

- Era de los Descubrimientos

- Historia de América

- Cartas anunciando el descubrimiento de las Indias

- Asentamientos vikingos en América

- Día de la Raza

- Zheng He

Referencias

Bibliografía

- DE LAS CASAS, Bartolomé. Historia de las Indias. Madrid: Imprenta de Miguel Ginesta, 1875. Edición del Marqués de la Fuensanta del Valle.

- ORTEGA, Fray Ángel (1926). La Rábida. Historia documental crítica. Imprenta y Editorial de San Antonio. ISBN 978-84-500-3860-6.

- MANZANO MANZANO, Juan. Colón descubrió América del Sur en 1494. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1972.

- RÖHL, Eduardo. Historia de las ciencias geográficas de Venezuela (1498-1948). Caracas: Héctor Pérez Marchelli, Talleres Gráficos Cromotip, 1990.

- ARMILLAS, «Descubrimiento y contactos con otros mundos», en FLORISTÁN (coord.), Historia Moderna Universal, Ariel.

- Mann, Thomas (2006). 1491. Madrid: Taurus. ISBN 84-306-0611-4.

- DÍAZ-TRECHUELO SPÍNOLA, Maria Lourdes (2006). Cristóbal Colón (Segunda edición). Ediciones Palabra. ISBN 9788498400205.

- Mariano Fazio (2009). La América ingenua. Ediciones Rialp. ISBN 9788432137198.

- Antonio Sánchez González (2006). Medinaceli y Colón. El Puerto de Santa María como alternativa del viaje de Descubrimiento. El Puerto de Santa María: Ayuntamiento. ISBN 84-89141-90-8.

Enlaces externos

Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Descubrimiento de América.

Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Descubrimiento de América. Wikisource contiene obras originales sobre el Descubrimiento de América.

Wikisource contiene obras originales sobre el Descubrimiento de América.

Menú de navegación

- No has iniciado sesión

- Discusión

- Contribuciones

- Crear una cuenta

- Acceder

Imprimir/exportar

En otros proyectos

Herramientas

Otros proyectos

- Esta página fue modificada por última vez el 12 oct 2016 a las 09:47.

- El texto está disponible bajo la Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0;

podrían ser aplicables cláusulas adicionales. Al usar este sitio, usted acepta nuestros términos de uso y nuestra política de privacidad.

Wikipedia® es una marca registrada de la Fundación Wikimedia, Inc., una organización sin ánimo de lucro. - Contacto

- ASENSIO, José María. Martín Alonso Pinzón: Estudio histórico. La España Moderna, 1892. pp. 66-68.

- MANZANO Y MANZANO, Juan; MANZANO FERNÁNDEZ-HEREDIA, Ana María (1988). Los Pinzones y el Descubrimiento de América. 3 vols. Madrid: Ediciones de Cultura Hispánica. ISBN 978-84-7232-442-8.

- ORTEGA, Ángel. Pág. 37-110.

- RIVERA, Carlos (1945). Martin Alonso Pinzón. Ayamonte (Huelva): Imprenta Asilio Provincial.

- FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo. «Pinzón, en el descubrimiento de las Índias.». La ilustración española y americana. Año XXXVI, Núm. III. Madrid 22 de enero de 1892. Consultado el 23 de abril de 2009.

- IZQUIERDO LABRADO, julio. «Martín Alonso Pinzón». es.geocites.com. Archivado desde el original el 6 de junio de 2004. Consultado el 23 de abril de 2009.

- ALONSO PINZÓN, Marin (1992). «Amputaciones históricas». México: Ediciones Especiales (Pensylvania: Universidad de Millersville). Archivado desde el original el 28 de noviembre de 2015. Consultado el 23 de abril de 2009.

Hasta el domingo en la noche no pudo el Almirante tomar la Gomera, y Martín Alonso quedóse en aquella costa de Gran Canaria por mandado del Almirante, porque no podía navegar. Después tornó el Almirante a Canaria, y adobaron muy bien la Pinta con mucho trabajo y diligencias del Almirante, de Martín Alonso y de los demás; y al cabo vinieron a la Gomera. Vieron salir gran fuego de la sierra de la isla de Tenerife, que es muy alta en gran manera. Hicieron la Pinta redonda, porque era latina; tornó a la Gomera domingo a dos de septiembre con la Pinta adobada.

Libro de la primera navegación y descubrimiento de las Indias. COLÓN, Cristóbal. Relación compendiada de Fray Bartolomé de Las Casas.

Mientras estaba en la barca, hice cautiva a una hermosísima mujer caribe, que el susodicho Almirante me regaló, y después que la hube llevado a mi camarote, y estando ella desnuda según es su costumbre, sentí deseos de holgar con ella. Quise cumplir mi deseo pero ella no lo consintió y me dio tal trato con sus uñas que hubiera preferido no haber empezado nunca. Pero al ver esto (y para contártelo todo hasta el final), tomé una cuerda y le di de azotes, después de los cuales echó grandes gritos, tales que no hubieras podido creer tus oídos. Finalmente llegamos a estar tan de acuerdo que puedo decirte que parecía haber sido criada en una escuela de putas.

Michel de Cúneo

... descubrir no es solo llegar, es tomar posesión, grabar nombres, dejar constancia de que se ha llegado, hacer que un escribano levante acta del acontecimiento, saber con mayor o menor exactitud a dónde se ha llegado, medir, cartografiar, y, sobre todo, informar a reyes, cosmógrafos, cronistas, marinos, por citar algunos oficios, y público en general, de tal manera que las tierras a las que se ha llegado se incorporen al general conocimiento de la cultura, de la civilización que envía esa expedición. Eso es descubrir.

Julio IZQUIERDO LABRADO: «El descubrimiento del Brasil por Vicente Yáñez Pinzón: el cabo de Santo Agostinho», en Huelva en su Historia, volumen 1, págs. 71-94. Universidad de Huelva, 2005. ISSN 1136-6877, X DL: S-122-1997.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)

Natalicio de José Pedro Varela

Homenaje al fundador de la escuela, en Uruguay, José Pedro Varela. Rincóndemipatriablogerspot.com Vals Sembrador de abecedario.

-

En todas partes, para todos Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 2016 En todo el mundo y a toda hora, el Movimiento I...

-

Este documental se ha transformado en el regalo preferido de la Intendencia de Tacuarembó y de las principales empresas del departamento, ...

Minas laballeja

Minas laballeja